ECONOMICS STUDY CENTER, UNIVERSITY OF DHAKA

|

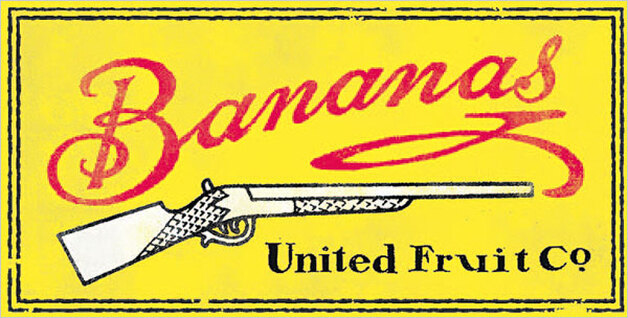

মেঘমল্লার বসু সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান পরিচালক পেত্রা কস্তার নির্মিত ডকুমেন্টারি এডজ অফ ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্রের কিনারে) দেখছিলাম। ব্রাজিলের রাজনীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকলেই পাঠকের উচিত হবে ডকুমেন্টারিটা দেখে ফেলা। গোটা ডকুমেন্টারিটাই চিন্তা-জাগানিয়া হলেও একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন যেন আমাকে একটু বেশি ভাবিয়েছে। ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেভকে অভিশংসিত করার গোটা প্রক্রিয়াটা এখানে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে। কমরেড দিলমা রুসেভের নিজের উদ্যোগে পাশ করানো দুর্নীতিবিরোধী আইন ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে সংসদীয় ক্যু করা হয়েছিল। যেই সংসদের অধিকাংশ সাংসদই (দুই কক্ষেই) কার ওয়াশ স্ক্যান্ডালে পরবর্তীতে দোষী সাব্যস্ত হন, তারা ‘দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ের’ অংশ হিসেবে এমন একজন প্রেসিডেন্টকে অভিশংসিত করেছিলেন যাকে অভিশংসিত করার পরে তার বিরুদ্ধে করা মামলা কোর্টে পরবর্তীতে টিকে নাই। যত সময় যাচ্ছে ততই পরিষ্কার হচ্ছে যে, গোটা অপারেশন কার ওয়াশটাই স্রেফ ওয়ার্কার্স পার্টিকে অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা থেকে সরানোর ব্লু-প্রিন্ট ছিল। দিলমা রুসেভকে অভিশংসিত করা, কমরেড লুলা ডি সিলভাকে সাজানো মামলায় কারারুদ্ধ করে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে আটকানো, নয়টি পরিবারের মালিকানায় থাকা ব্রাজিলিয়ান মিডিয়া কর্তৃক অর্ধ-সত্য ও মিথ্যা ব্যবহার করে পিটির (ওয়ার্কার্স পার্টি) বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালানো। বোলসেনারোর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর পুড়ে যাওয়া অ্যামাজনই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট, ব্রাজিলের ব্যবসায়ী শ্রেণী তাদের কাজে চূড়ান্তভাবেই সফল হয়েছে। সে যাই হোক, ব্রাজিল নিয়ে লেখার পরের পর্বে বিস্তরে আলাপ করা যাবে। ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত আর না গাই। যেই অংশটা আমার মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছে সেটা হল অভিশংসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার দিন আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে দেওয়া দিলমার বক্তব্য। দিলমা জানেন তিনি কোনো দুর্নীতি করেননি। দিলমা প্রথাগত কোনো 'রাজনীতিবিদ' না। টাকা কামাতে আর ক্যারিয়ার গড়তে তিনি রাজনীতিতে আসেননি। ব্রাজিলের সামরিক-শাসনের আমলে ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া গেরিলা তিনি। টানা ২২ দিন নির্যাতন সহ্য করার পরও কমরেডদের নাম মুখে না আনা বিপ্লবী দিলমা রুসেভ গভীরতম আস্থা নিয়ে বললেন, “ইতিহাস আমাদের প্রত্যেককে বিচার করবে।” বাক্যটা শোনার পর থেকেই কেন যেন মনে হল এই বাক্যটা বড় চেনা চেনা। একটু মাথা খাটাতেই মনে পড়ল, এ তো ফিদেল ক্যাস্ত্রোর ‘ইতিহাস আমাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করবে’র ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণমাত্র! এই ছোট্ট আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আমি যেন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা বিষয়ে বোধিপ্রাপ্ত হলাম! আদতে লাতিন আমেরিকার গল্পটা তো একই। গুয়াতেমালা, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, কিউবা বা ব্রাজিল, যেকোনো একটা গল্প মন দিয়ে বুঝতে পারলে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটু অদল-বদল করে একই দৃশ্যপট, একই কুশীলব, এবং দু-একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে একই মর্মান্তিক পরিণতি। তাই এই লেখার মধ্যে দিয়ে গরিব আমেরিকাকে (কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র বাদে সকলে) ডিকোড করার দুঃসাহসটা দেখিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুর্জনের ছলা-’কলা’ আমাদের গল্পটা যেকোনো জায়গা থেকেই শুরু হতে পারে। তবে গল্পের ক্রমের স্বার্থে আমরা আদিপর্ব দিয়েই শুরু করি। আমাদের প্রথম গল্পটার সময়কাল ১৯৫৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘটানো প্রথম ক্যু। লাতিন আমেরিকার ছোট্ট একটা দেশ গুয়াতেমালা। হঠাৎ করে কেউ ম্যাপে দেশটাকে খুঁজে বের করতে বললে মুশকিলে পরে যেতে পারেন। গুয়াতেমালা ‘ব্যানানা রিপাবলিক’ টার্মটার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। ব্যানানা রিপাবলিকের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হল, তা সে দেশের মানুষদের চাহিদার কথা চিন্তা করে চালিত হয় না। এসব দেশের প্রতি যে প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দেওয়া হয়, তাতে বলা থাকে তারা যেই পণ্য উৎপাদনে ‘ভাল’, তাদের সেই পণ্যই উৎপাদন করতে থাকা উচিত। এই কারণে তাদের নিত্যাহার্য শস্য উৎপাদন না করে, তারা কোনো একটি ফসল বিশ্ববাজারে বিক্রি করে যেতে বাধ্য হয়। অর্থনীতির বিদগ্ধ্যজনেরা যাকে বলেন ‘কম্পেরেটিভ অ্যাডভান্টেজ’। এহেন বাজার অর্থনীতির সঙ্গে আবার ছিল (আজও বহাল তবিয়তে আছে) উপনিবেশবাদের দগদগে ঘা, যা ক্রমে পঁচে পুঁজ হয়ে উঠছিল ততদিনে। আর দশটা লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রের মতো গুয়াতেমালাও তৈরি হয়েছিল অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে, আদিবাসীদের ভূমিতে এসে যেখানে ইউরোপিয়ান কলোনাইজাররা ঘাঁটি গেঁড়েছিল। যেই আদিবাসী সমাজে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নামক কোনো ধারণাই ছিল না, সেইসব সম্প্রদায়ের জমি ছলে-বলে-কৌশলে নিয়েছিল কেড়ে। এই ভূমিহীন হয়ে যাওয়া ভূমিপুত্ররা তখন পেটের টানে তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। ক্রীতদাসসম মজুরিতে তাদেরই পূর্বপুরুষের ভিটেতে বানানো খামার আর কারখানায় উদয়াস্ত শ্রম দেওয়ার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থেকেছে। আর তারপর যতটুকু শ্রম তাদের কাছ থেকে নিংড়ে নেওয়া সম্ভব ততটুকু নিংড়ে নিয়ে তাদেরকে স্রেফ ছিবড়ের মতো ফেলে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক শোষণ করা যদি কোনো শিল্প হয়ে থাকে তাহলে একাধারে এই শিল্পের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও পাবলো পিকাসো হলো ইউনাইটেড ফ্রুটস। ইউনাইটেড ফ্রুটসকে না চিনলে লাতিন আমেরিকাকে বোঝা সম্ভব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফল-উৎপাদনকারী এই ব্যবসাটির স্বার্থ বিঘ্নিত করে রক্ষা পেয়েছে এহেন লাতিন আমেরিকান সরকার খুব কম আছে। আমাদের গল্পের সময়টাতে ইউনাইটেড ফ্রুটস গুয়াতেমালার অর্ধেক চাষযোগ্য জমির এবং প্রায় সব রেললাইন ও রেলগাড়ির মালিক ছিল। গোটা গুয়াতেমালার বার্ষিক বাজেট ইউনাইটেড ফ্রুটস বার্ষিক লাভের (এটা তাও আবার কর-ফাঁকি দেওয়ার ধান্দায় বহু লাভ হিসাবের খাতা থেকে লুকিয়ে ফেলার পর) অর্ধেক ছিল। আর দশটা লাতিন আমেরিকান দেশের মতো, গুয়াতেমালাও চলত সামরিক শাসনে। ১৯৩১ সালে অবশ্য জেনারেল জর্জ উবিকো নির্বাচন করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। তবে সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী ১ জনই ছিল। উবিকোর শাসনামলে বহু দিনের দানা বাঁধা অসন্তোষ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শুরু করে ব্যারাক, সব জায়গাতেই বিদ্রোহের আগুন লেগে যায়। ১৯৪৪ সালে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় এই রাষ্ট্রটিকে শাসন করা আর প্রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়। তীব্র জনরোষের মুখে জেনারেল উবিকো অন্য তিন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দৃশ্যপট থেকে চম্পট দেন। এই অন্তর্বর্তী সামরিক জান্তা নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করতে শুরু করে। তখন সেনাবাহিনীর মধ্যকার বিপ্লবীদের সাহায্য নিয়ে কারখানার বিপ্লবী শ্রমিক ও ছাত্ররা সামরিক জান্তাকেও উৎখাত করে। প্রথমবারের মতো, গুয়াতেমালায় একটা বহুদলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হুয়ান হোসে আরেভালো নামের এক দর্শনের অধ্যাপক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন (চিন্তাটাই কী রোম্যান্টিক), আর তার মন্ত্রীপরিষদে জায়গা পান সামরিক জান্তাকে হটানোর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা মিলিটারি জেনারেল, হাকাবো আর্বেঞ্জ। আরেভালো নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিলেন, রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার চর্চাও শুরু করলেন। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের বাজারে আর দেশের সবচেয়ে বড় কমিউনিস্ট পার্টি গুয়াতেমালান লেবার পার্টিকে রাজনীতি করবার অধিকার দেওয়ার সাহসটা করলেন না, করলেন না কোনো ভূমি পুনর্বণ্টনও। ১৯৫১ সালে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন হাকাবো আর্বেঞ্জ। ৪৪ এর সামরিক জান্তা উৎখাতের সবচেয়ে বড় কুশীলব। তাঁর ম্যান্ডেট বিশাল, নিয়তও সৎ। আর্বেঞ্জ কমিউনিস্ট ছিলেন না, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টও ছিলেন না। তাঁকে সোশ্যাল ডেমোক্রেট বলা যায় কি না, তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন (বুদ্ধি ও বিবেকওয়ালা যে কারোই বুঝতে পারার কথা) যে গুয়াতেমালাকে একটি অর্থনৈতিক উপনিবেশ থেকে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে ইউনাইটেড ফ্রুটসের উপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর ভূমিহীন কৃষককে জমি দিলে সে নিজেই নিজের ফসলটুকু ফলাতে পারবে- এই সত্যটুকু বলার কারণে লেবার পার্টিকে নিষিদ্ধ করে রাখার কোনো যুক্তি নাই। আর্বেঞ্জ প্রেসিডেন্ট হয়ে লেবার পার্টিকে বৈধতা দিলেন। আর ডিক্রি নাইন-হান্ড্রেড জারি করলেন। এই ডিক্রির বলে, সরকার ইউনাইটেড ফ্রুটসের অব্যবহৃত জমি তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে তা ভূমিহীন কৃষকদের মালিকানায় দিয়ে দিতে শুরু করল। প্রাথমিক কাইজ্জাটা ইউনাইটেড ফ্রুটস বাঁধালো জমির দাম নিয়ে। জমির দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আর্বেঞ্জ তাই করেছিলেন, যা যে কোনো ভদ্র লোক করবেন। সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার সময় ইউনাইটেড ফ্রুটস তাদের জমির যেই মূল্য দেখিয়েছিল সেই দরেই তাদের কাছ থেকে জমি কেনা শুরু হলো। কিন্তু ঐগুলা তো কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কমিয়ে কম ধরা দাম! তারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দামের পাঁচ-ছয়গুণ অর্থ দাবী করে বসল। খবর দ্রুতই চলে গেল হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন ডোয়াইড আইজেনআওয়ার। তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালাস নিজেই মন্ত্রীর চাকরিতে আসার আগে ইউনাইটেড ফ্রুটসের বোর্ডে ছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এই বয়ান বেচতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আজকেই অপসারণ না করা গেলে পরের দিনই আর্বেঞ্জ সোভিয়েত মদতে তার কমিউনিস্ট যুদ্ধফৌজ নিয়ে মায়ামির দিকে যাত্রা করবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আসলে জুজুবুড়ি, তার ভয় দেখিয়েই নাগরিককে ঘুম পাড়াতে হয়। আদতে এর সবটাই ছিল নিখাদ প্রোপাগ্যান্ডা। যেহেতু কেজিবির ঐ সময়ের নথিপত্র প্রায় সবই এখন ডিক্লাসিফাইড, কাজেই আমরা আজ নিশ্চিতভাবেই জানি গুয়াতেমালায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো রাজনৈতিক প্রজেক্টই ছিল না। ১৯৫৯ এর কিউবান বিপ্লবের আগ পর্যন্ত লাতিন আমেরিকান রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার চিন্তায়ও তাদের মাথায় আসেনি। ওয়াশিংটনের বড়-কর্তারা কিন্তু ভালোই জানতেন এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত আতংকের কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই। কিন্তু একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করতে আমরা একটা দেশে ক্যু ঘটাচ্ছি, এটা সরাসরি জনগণকে বলাটা ঠিক ভদ্রোচিত কাজ হয় না। মজার ব্যাপার হল এই পুরো রাষ্ট্র-নির্মিত প্রোপাগ্যান্ডা মার্কিন জনগণকে গুলিয়ে খাওয়ানো সম্ভব হয়েছিল একটি ‘স্বাধীন’ ও ‘স্বতন্ত্র’ গণমাধ্যম ব্যবস্থার উপস্থিতিতেই। রাষ্ট্রের সেই চতুর্থ স্তম্ভ তখন কী করছিল তা নিয়ে আরেকটু পরে বিশদ আলাপ করছি। যাই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুয়াতেমালায় নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিল। গুয়াতেমালার সেনাবাহিনী খুঁজে কার্লোস কাস্তিয়ো আর্মাস নামে একজন অফিসারকে ‘স্বতস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে’ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হল। আর্মাসের উচ্চাভিলাষও আছে, আবার মার্কিন সাহেবদের কথা শুনে চলার ভদ্রতাবোধটাও আছে। ক্যু-এর জন্য এহেন লোকই সর্বাধিক উপযুক্ত। চার্চের সাহায্য নিয়ে কাস্তিয়ো আর্মাসের গোটা বাহিনীটাকে মার্কিন খরচে গুয়াতেমালার ভেতরেই যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। তারপর ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুন গুয়াতেমালার স্বাবলম্বিতার খায়েশ একবারে মিটিয়ে দেওয়া হল। সিআইএ এর পরিকল্পনা ও পেন্টাগনের অস্ত্র ও যুদ্ধবিমানের সহায়তায় ক্যু সম্পন্ন করা হল। রক্তপাত ঠেকাতে আর্বেঞ্জ নিজেই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাস্তিয়ো আর্মাস প্রেসিডেন্ট হলেন। পরের ৪২ বছরে গুয়াতেমালা একটা মুহূর্তের জন্য শান্তি দেখেনি। ৫৭ সালে ক্যুয়ের বদলা হিসেবে এক বামপন্থী অ্যাক্টিভিস্ট আর্মাসকে খুন করে বসলে তা একটা গৃহযুদ্ধের দিকে দেশটাকে ধাবিত করে। ১৯৬০-১৯৯৬ পর্যন্ত এক বীভৎস গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গেছে এই নিরপরাধ দেশটা। মার্কিনিদের বসানো পুতুল সরকারগুলোর বিরুদ্ধে চলেছে আদিবাসী-শ্রমিকদের সশস্ত্র সংগ্রাম। এই গৃহযুদ্ধে মার্কিন মদদপুষ্ট সেনাশাসকেরা নৃশংসতার সর্বোচ্চ পরিচয় দিতে দুই বার ভাবেননি। যুদ্ধে নিহত হয়েছেন অন্তত দুই লক্ষ মানুষ, যাদের ৮৩% আদিবাসী। প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন, সরকারী বাহিনী কর্তৃক ‘গুম’ হয়েছেন ৪০,০০০ মানুষ। নিহত ও নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানুষদের অধিকাংশই ছিল মায়ান সম্প্রদায়ের। মায়ানদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রতি অনুরাগ আছে এই ধারণা বেশ প্রচলিত। আর এটাই তাদের কচুকাঁটা করার জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যে আশা সামান্য সময়ের জন্য হলেও গুয়াতেমালানদের মনে বাসা বেঁধেছিল তা অসম্ভব কল্পনাই রয়ে গিয়েছে। সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা লাতিন আমেরিকাকে বোঝার প্রথম ধাপ হলো ‘মূলধারার’ সংবাদ-মাধ্যমের বলা একটা কথাও না বিশ্বাস করা। তা সে CNN, MSNBC, Fox News এর মতো টিভি চ্যানেলের ভাষ্যই হোক, আর New York Times, Washington Post মার্কা পত্রিকার সম্পাদকীয়ই হোক। কর্পোরেট মিডিয়া বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর বিজ্ঞাপন বিক্রি করেই চলে, এবং এই সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকেরাও এই বিলিয়নিয়ার শ্রেণীরই অংশ। তাদের অর্থনৈতিক উপনিবেশগুলোর নাগরিকেরা সামান্যতম অধিকার পেলেও সেটা মুনাফায় খানিকটা হলেও প্রভাব ফেলবে। আর সেটা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মিডিয়া নিরলস ও নিবেদিত। লাতিন আমেরিকা বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে, আমার এই দাবি ঈষৎ একপেশে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এত নামি-দামী সব চ্যানেল আর পত্রিকা, তারা কি এতই খারাপ হতে পারে! এই পর্যায়ে তাই লাতিন আমেরিকা প্রসংঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলোর ভূমিকা নিয়ে একটু আলাপ করা যাক। আবার, গুয়াতেমালাতেই ফিরে যাই। ইউনাইটেড ফ্রুটস শুরুতেই বুঝতে পেরেছিল গুয়াতেমালার ক্যু-এর জন্য মার্কিন জনগণের ‘সম্মতি উৎপাদন’ করা জরুরি। মার্কিন জনগণকে আগে বোঝাতে হবে কেন হাকাবো আর্বেঞ্জকে ক্ষমতা থেকে সরানোটা অপরিহার্য। এই কার্যসিদ্ধি করতে তারা এডওয়ার্ড বার্নেস বলে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। এডওয়ার্ড বার্নেসকে বলা হয় ‘পাবলিক রিলেশানস‘ এর বাপ। বার্নেস সাহেব ইউনাইটেড ফ্রুটসের টাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ডজন সাংবাদিককে গুয়াতেমালায় প্রমোদ ভ্রমণে নিয়ে গেলেন। এই সাংবাদিকদের না ঐ দেশ সম্পর্কে কোনো পূর্ববর্তী ধারণা ছিল, না জানা ছিল ঐ দেশের ভাষা। ফলে ইউনাইটেড ফ্রুটসই এই সফরে তাদের স্পন্সর, গাইড ও হোস্ট। গুয়াতেমালার মতো একটা অগুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কোনো সংবাদপত্রই তার সাংবাদিকদের পাঠানোর অনর্থক ঝক্কিটা নিত না। অথচ আজ ইউনাইটেড ফ্রুটসের কল্যাণে তাদের একটা নতুন দেশ দেখার অভিজ্ঞতা হল। গুয়াতেমালার কোথায় কোম্পানি ক’টা হাসপাতাল বানিয়েছে, শ্রমিকরা তাদের কতই না ভালোবাসে তার সব নিদর্শন সাংবাদিকদের ঘুরিয়ে দেখানো হল। ভবিষ্যতে তাদেরকে আবারও ইউনাইটেড ফ্রুটস এরকম সফর করাতে চায়, সেই কথাও জানানো হলো। আর বোঝানো হল, আর্বেঞ্জের স্বৈরতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ড কীভাবে এই সুজলা-সুফলা দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যারা নুন খাওয়ান তাদের কথা অবিশ্বাস করা নিমকহারামী। মার্কিন সাংবাদিকরা আর যাই হোন, নিমকহারাম নন। দেশে গিয়ে তারা ইউনাইটেড ফ্রুটসের শেখানো বুলি গলগল করে খবরের কাগজে উগলে দিলেন। খালি ঝামেলা বাঁধালো নিউ ইয়র্ক টাইমসের মেক্সিকো প্রতিনিধি, সিডনি গ্রুসেন। গুয়াতেমালা থেকে ফিরে এসে তিনি একটা রিপোর্টে লিখলেন, গুয়াতেমালায় ক্যু-এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুতিটা এতই স্পষ্ট যে প্রথমবার গুয়াতেমালায় যাওয়া কোনো মানুষও চোখ-কান খোলা রাখলে এটা ধরতে পারবেন। এহেন বেতমিজি দেখে সিআইএ এর প্রধান অ্যালেন ডালাস (তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালাসের আপন ভাই) এতই চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের বিজনেস ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, সিডনি গ্রুসেন একজন ছুপা কমিউনিস্ট ও মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ । এমন মানুষকে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যেন কোনোভাবেই গুয়াতেমালায় পাঠানো না হয় সে বিষয়ে আরজি জানালেন। বলা বাহুল্য, সিডনি গ্রুসেন ক্যু সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার গুয়াতেমালায় ঢোকার সুযোগ পাননি। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ গোপন নথিগুলো প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত জানতেও পারলনা, পুরো ঘটনাটা হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগনে বসে ছক কষে ঠাণ্ডা মাথায় ঘটানো হয়েছে। এল সালভাদোর মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে ছোট ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর মত এল সালভাদোরও বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় মার্কিন মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের হাতে পরিচালিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেশটা প্রকৃতপক্ষেই ‘মগের মুলুকে’ পরিণত হয়েছিল। অবশ্য সে দেশে চলমান গুম-খুন-ধর্ষণ নিয়ে মার্কিন মিডিয়ার বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। মাথাব্যথাটা শুরু হল এরপর। সত্তরের দশকের শেষের দিকে এই ছোট্ট দেশটা সাধারণ মানুষের হাতে তৈরি ছোট ছোট সংগঠনে ছেয়ে যেতে শুরু করল। ক্ষুদ্র আকারের কৃষক সমিতি, ছোট ছোট সমবায়, বাইবেল পাঠের আসর থেকে জন্ম নেওয়া সেলফ-হেল্প গ্রুপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গরিব মানুষ সংগঠিত হতে শুরু করল। নিচ থেকে উঠে আসা এইসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রটির স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হুমকিতে পরিণত হতে শুরু করল। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্যান সালভাদোরের আর্চবিশপ (ঐ দেশের সবচেয়ে সম্মানিত যাজক) অস্কার রোমেরো নিজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে একটা খোলা-চিঠি পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন প্রশাসন ও জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা। চিঠিতে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এল সালভাদোরের সামরিক জান্তাকে আর অস্ত্র সহায়তা না করতে অনুরোধ করেন। বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত এইসব অস্ত্র ব্যবহৃত হবে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের উপর। এই অস্ত্র ব্যবহার করেই ধ্বংস করা হবে সেই গণপ্রতিষ্ঠানগুলোকে, যারা স্রেফ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়ছে। বলা বাহুল্য, কোনো মার্কিন পত্রিকা এই নিয়ে একটা রিপোর্টও লেখেনি। মার্কিন বৈদেশিক নীতিরও এক বিন্দু পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু কয়েক সপ্তাহ পরে, রবার্তো ডি আবুসিনের (এল সালভাদোরের হিটলারও পড়তে পারেন) নির্দেশে আর্চবিশপ রোমেরোকে ভক্তদের সামনেই হত্যা করা হয়েছে। এবং সেদিনও মার্কিন মুলুকের খবরপাড়া একই রকম নিশ্চুপ ছিল। এমন কোনো মার্কিন সংবাদপত্র আপনি খুঁজে পাবেন না যা আর্চবিশপের মৃত্যু নিয়ে একটি খবর ছাপিয়েছিল। ননিকারাগুয়াও মূলত মার্কিন মিডিয়ার অলক্ষ্যেই ছিল। ১৯৭২ সালে ম্যানাগুয়ার ভূমিকম্প সংক্রান্ত রিপোর্ট ব্যাতীত সামোজা আমলে নিকারাগুয়া নিয়ে রিপোর্ট করার বিশেষ কিছু ছিল না। হরদম সরকারী ডেথ স্কোয়াডের হাতে মানুষ মরছিল বটে, কিন্তু বড় বড় দেশে ওসব ছোট ছোট ব্যাপার তো হয়ই! অবশ্য ১৯৭৯ তে যখন স্যান্দিনিস্তা ন্যাশনাল লিবারেশান ফ্রন্ট সামোজাকে হটিয়ে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শুরু করল তখন আর উদাসীনতা ধরে রাখা সম্ভব হল না। ওয়াশিংটন সামোজার ন্যাশনাল গার্ডকে কন্ট্রা নাম দিয়ে তাদেরকে অফুরন্ত অস্ত্র-সহায়তা দেওয়া শুরু করল। খুব কম বিপ্লবই স্যান্দিনিস্তা বিপ্লবের মতো গণতন্ত্রের প্রতি এত গভীরভাবে নিবেদিত ছিল। তাই গৃহযুদ্ধের মধ্যেও তারা মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এর ফলে বহু যুদ্ধাপরাধী কারাগার থেকে পালিয়ে কন্ট্রাতে যোগদান করতেও সক্ষম পর্যন্ত হয়েছিল। মার্কিন অর্থায়নে চলা সংবাদপত্রগুলোকেও স্যান্দিনিস্তারা নিষিদ্ধ করল না, এবং যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যেও ১৯৮৪ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্টি জানালো। একটি গৃহযুদ্ধরত দেশে একটা নির্বাচন যতটা সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব ততটাই সুষ্ঠু একটা নির্বাচনে স্যান্দিনিস্তারা জয় লাভ করল। আর ‘মুক্ত’ মার্কিন প্রেস সেটাকে আখ্যা দিল “ স্ট্যালিনীয় কায়দার নির্বাচন”। ১৯৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে স্যান্দিনিস্তা ও কন্ট্রাদের মধ্যে একটি অস্ত্র-বিরতির আলোচনা শুরু হয়। অস্ত্রবিরতি কার্যকর হবে এই শর্তে স্যান্দিনিস্তা সরকার ১৯৮৯ এর নির্বাচনও কয়েক মাস এগিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে সম্মত হয়ে যায়। শান্তির ব্যাপারে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও আগ্রহী এই ভুল ধারণার শিকার হয়ে স্যান্দিনিস্তারা অস্ত্র ফেলে ভোটের প্রচারণায় নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্রবিরতি মানার বিন্দুমাত্র নিয়তও ওয়াশিংটনের কখনো ছিল না। সিআইএ কর্তৃক কন্ট্রাদের অস্ত্র-সহায়তা উল্টো তিনগুণ করে দেওয়া হল। ব্যস, মাস কয়েকের মধ্যে শান্তিচুক্তি-টুক্তির আলাপ হাওয়া। মার্কিন সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিল স্যান্দিনিস্তাদের ক্ষমতা থেকে না সরালে নিকারাগুয়ার উপর থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ উঠবে না। একটা গৃহযুদ্ধের এক পক্ষ অস্ত্র ছেড়ে ভোটের প্রচারণা করতে নেমে দেখল আরেক পক্ষের হাতে অস্ত্র হঠাৎ তিনগুণ হয়ে গেছে! জনগণকে প্রতিরোধহীন অবস্থায় পেয়ে কন্ট্রারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। বিপ্লবের সমর্থকদের রক্তের লহরে নিকারাগুয়া রঞ্জিত হল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, স্যান্দিনিস্তারা তখন নিকারাগুয়ায় এতটাই জনপ্রিয় ছিল, যে আক্ষরিক অর্থেই বন্দুকের মুখে হওয়া এই নির্বাচনেও তারা ৪০% ভোট পেল! যা হোক, কোনোমতে হলেও তাদের তাড়ানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল। আর সেই খুশিতে নিউ ইয়র্ক টাইমস শিরোনাম করল, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সততার নীতি জয়ী হল!” এদের দেখলে সম্ভবত জর্জ অরওয়েলও খানিকটা ভড়কে যেতেন। যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া নিয়ে এরকম আরও হাজারটা গল্প বলতে পারব। লেখা অনর্থক বড় করতে চাই না বলে আরেকটা উদাহরণ দিয়েই থামব। ১৯৮৮ সালের কথা। গুয়াতেমালায় লা ইকোপা নামে একটা সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের অফিস সরকারী সন্ত্রাসীরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। সম্পাদক ও সাংবাদিকরা একরকম জান হাতে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়েছিলেন। বাকস্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা এই নিয়ে কটা রিপোর্ট করলেন? ঠিক ধরেছেন, শুন্য। অবশ্য় মিডিয়াকে দোষ দেওয়া চলে না। ওয়াশিংটন পোস্টরা তখন অন্য জিহাদে ব্যস্ত। নিকারাগুয়ায় মার্কিন অর্থায়নে লা প্রেনসা নামে একটা দৈনিক চলত। এই দৈনিক হরহামেশাই নির্বাচিত একটি সরকারকে উৎখাতের ডাক দিয়ে থাকত। স্যান্দিনিস্তাদের গণতন্ত্রের প্রতি নিবেদন এতই গভীর ছিল যে এই ধরনের কাগজগুলোকে পর্যন্ত তারা কাজ করতে বাঁধা দিত না। তবে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে ঐ সময়ে নিকারাগুয়ায় নিউজপ্রিন্ট কাগজের একটা সংকট তৈরি হয়। নিউজপ্রিন্টের অভাবে যখন লা প্রেনসা দু-দিন কাগজ ছাপাতে ব্যর্থ হল, তখন ওয়াশিংটন পোস্ট সম্পাদকীয় লিখল, “স্যান্দিনিস্তা কর্তৃত্ববাদের চূড়ান্ত পর্যায় সমাগত”। তাঁদের কাগজের অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পর হুলিও গোডয় নামে লা ইকোপার এক সাংবাদিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন “আমার মাঝে মধ্যে মনে হয়, হোয়াইট হাউজের কেউ কেউ অ্যাজটেক মৃত্যুর দেবতার উপাসনা করেন। আর সেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তেই তাদেরকে নিয়মিত মধ্য আমেরিকানদের রক্ত উৎসর্গ করতে হয়।”

4 Comments

Md.E.Huda

12/12/2019 08:34:14 pm

Looking for Part-ii

Reply

Chistear Ahmed Khan

12/13/2019 09:35:42 am

অসাধারণ লেখনি , শুভ কামনা রইল ।

Reply

Asif Rahman

12/13/2019 11:27:19 am

প্রবন্ধটি এক কথায় অসাধারণ।

Reply

প্রফেসার মো: আবুল বাশার

11/5/2022 03:28:28 pm

পুরো লেখাটা পড়েছি, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ! আরও নতুন কিছুর অপেক্ষায় থাকলাম। শুভকামনা।

Reply

Leave a Reply. |

Send your articles to: |